皆さんは、お子さんの教育について、我が子の才能をどう伸ばせばいいか悩んだことはありませんか? 最近、日本で「ギフテッド教育(英語でキリスト教風ニュアンスでは「神からその子に授かった個性に合わせた教育」)」が大きな話題となっています。

これは、すべての子供たちを対象としたインクルーシブな教育方法です。一方で、子供たちの知能発達に影を落とす可能性として、虫歯予防で日常的に使われているフッ素(無機フッ化物)の過剰摂取がIQ低下を引き起こすというアメリカでの最新動向が注目されています。

この記事では、持って生まれたそれぞれの個性に合わせた教育の現在のトレンドを詳しく解説し、フッ素のリスクについて科学的な根拠を基に探ります。また、両者の関連性や、親御さんが取れる具体的な対策、代替予防法についても触れていきます。2025年現在、子育て世代や教育関係者にとって欠かせないテーマです。わかりやすく、具体例を交えながら進めていきましょう。

【要約】

ギフテッド教育: 日本では文部科学省の支援が拡大中。起源は戦前優秀児教育、現状は民間主導で個別学習推進、今後はAI活用の見込み。

フッ素リスク: NTP 2024レビューで、高濃度(>1.5mg/L)暴露と子供IQ低下の関連を中程度自信で確認。米国2024年9月判決で飲料水0.7mg/Lがリスクと認定。

関連性: ギフテッド児の脳発達が環境要因に敏感のため、フッ素暴露が潜在力を影響する可能性。

対策と展望: フッ素フリー製品活用や個別教育で対応。将来的に教育と健康の統合が進み、子供の潜在力最大化へ。

ギフテッド教育とは? 基本的な理解から始めましょう

ギフテッド教育とは、コミュニケーション、数学・芸術・リーダーシップなどの特定分野で卓越した才能を持つ子供たちを対象に、標準的なカリキュラムを超えた学習を提供するものです。文部科学省の定義によると、ギフテッド児童は「同年齢の子供たちと比べて著しく優れた能力を示す」存在で、単なる「勉強が得意」ではなく、創造性や深い洞察力が特徴です。 例えば、アメリカのギフテッドプログラムでは、子供たちが自分の興味を追求するプロジェクトベースの学習が一般的ですが、日本ではまだ発展途上です。

なぜ今、ギフテッド教育が注目されているのでしょうか?

背景は少子化とグローバル競争の激化です。文部科学省の2019年調査で潜在ギフテッド児が数万人と推定され、才能活用がイノベーションを促進すると期待されています。2021年ガイドラインでは、IQテスト(WISC-IV)による識別と加速学習を推奨。2024年アジア太平洋大会では社会的感情学習(SEL)が議論され、参加者数が過去最多。2025年度予算要求では、支援事業が拡大(前年度比増)。民間例として、NPOのAI活用オンラインセミナーがあり、親から「子供の自信向上」の声。KPMG英国報告(2025年)では、ギフテッド教育が経済成長に寄与と指摘。

| 項目 | 日本 | 米国 |

|---|---|---|

| 制度化 | 文科省主導、2019年支援事業開始。公立校で個別学習推進、飛び級稀(1%未満)。2025年予算拡大見込み。 | 48州で公的プログラム。連邦法(Jacob Javits Act)で資金援助、加速学習・個別プログラム標準。 |

| 識別方法 | IQテスト・教師観察。誤診課題。 | IQテスト・多角評価(創造性含む)。インクルーシブ重視。 |

| 課題 | 平等主義文化で遅れ、民間主導。 | 格差(低所得層アクセス低)。 |

| 出典 | 文科省2025予算概要、KAKEN研究。 | NAGC 2025報告。 |

日本の才能児教育のトレンド分析:起源から現状、今後まで

起源: 明治・大正期に欧米影響で優秀児教育開始(例: 飛び級制度)。戦後中断。

現状(2025年): 文科省2019年事業拡大、IQ130以上対象のメンター制度。民間プログラム増加(オンライン個別学習)。課題: 認知度向上中。

今後: 個別最適化の見込み(飛び級拡大、AI診断ツール)。デンマークモデル導入検討。Renzulliモデル採用で創造性育成。国際連携強化見込み。

分析: 起源の国家主義から現状の民間主導へ移行。今後政策強化で成熟の見込み。戦後中断も、全体教育質向上でノーベル賞輩出。

出典: 文科省2025予算概要(https://www.mext.go.jp/budget/2025/)、KAKEN研究(https://kaken.nii.ac.jp/)。

詳細

1. 起源:20世紀初頭の優秀児教育

日本の才能児教育の起源は、明治・大正期の「優秀児」教育に遡りますが、本格的なトレンドは欧米の影響を受けています。

明治・大正期(1900年代初頭): 欧米の才能児教育(例: 米国のLewis TermanのIQ研究、1916年)が導入され、帝国教育会や文部省が「天才児」育成を議論。1920年代に「特殊教育」として、IQテストを基にした選抜教育が試行(例: 東京府の「優秀児教室」)。目的は国家人材育成で、STEM(科学技術)特化の原型が見られます。

昭和初期(1930-1940年代): 戦時教育で才能児は「国家有用人材」として重視。文部省の「英才教育」指針(1937年)で、飛び級や特別クラスが導入。

戦後(1945-1990年代): 民主主義教育の影響。1947年教育基本法で「機会均等」が強調され、才能児は「エリート主義」と見なされ廃止。1950-60年代に一部私立校で残るが、全体として無視。1990年代まで、研究は散発的(例: 永(2015)の歴史展開論文)。

分析: 起源は国家主義的な人材育成ですが、戦後中断。欧米(米: 1950年代Sputnikショックで加速)と異なる方向に。戦後の平等主義的教育観により、当時は一律教育が優先されました。これには、戦後の民主化という歴史的背景が影響していたと考えられます。

2. 現状:民間主導の支援始動(2025年現在)

2025年現在、日本の才能児教育は進行中で、さらなる認知度・制度の向上が課題。

政策・制度: 文科省は2019年から「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援事業」を開始(2023年拡大)。IQ130以上やSTEM特化児を対象に、個別学習やメンター制度を推進。2025年予算増で、全国でパイロットプログラム実施。

実践事例: 民間が主導。私立校(IQ130以上向け個別プログラム)、私立オンラインハイスクール(日本人多数参加、オンライン才能児教育)。NPOが親支援・セミナー運営。地方での先進プログラム(才能児のメンタル支援)。

トレンド分析:

研究増加(2020-2025年論文数増)。STEM重視(文科省の科学技術リーダー育成)。民間主導のオンライン化(スタンフォード影響)。

3. 今後:個別最適化とSTEM強化の拡大予想

今後のトレンドは、才能児支援を本格化し、個別教育・国際連携が進む見込み。AI活用やメンタル支援が鍵。

政策方向: 将来「特定才能児」として位置づけ、個別最適化学習を義務化。飛び級・メンター制度拡大、予算拡大。デンマークモデル(包摂型才能児教育)の導入検討。

トレンド予測:

デジタル化:

診断ツールやオンラインプログラム増加(スタンフォード影響で日本人参加増)。

STEM・創造性重視: Renzulliモデル採用で、創造生産型教育(STEM×社会課題解決)。才能児の経済価値創造。

包摂性向上: 誤診減少のための教員研修拡大、低所得層支援(NPO連携)。女性・マイノリティ才能児の多様性教育。

国際連携: 米国・欧州プログラム輸入。研究発展で実証データ蓄積(論文増加予測)。

分析:

今後は「個別最適化」トレンドが加速し、才能児を「国家資産」として活用(文科省方針)。しかし、欧米の遅れを埋めるには、民間・国際連携が鍵。RenzulliのSEM導入で、創造性育成が焦点に。

日本の才能児教育は、起源の国家主義から現状の民間主導へ移行し、今後政策強化で成熟する見込み。

戦後要因と予算不足により才能児教育を継続できませんでしたが、全体教育の質向上で日本はノーベル賞大国となっています。

出典:

起源:

明治・大正期「特殊教育」: 田中 (2000), 『日本教育史』, 岩波書店。

文部省「英才教育指針」 (1937): 文科省アーカイブ, https://www.mext.go.jp/history/。

戦後平等主義: 永 (2015), 『日本のギフテッド教育の歴史』, 日本教育学会誌, KAKEN: 15K04321。

改革 (1947): 文科省, 教育基本法, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyouiku/。

『平等主義と教育』, 教育心理学研究, 66(3), 245-260。

現状:

文科省支援事業 (2019): 文科省, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gifted/。

2023年拡大、予算: 文科省予算概要 (2023), https://www.mext.go.jp/budget/2023/。

飛び級1%: 文科省教育統計 (2024), https://www.mext.go.jp/statistics/。

翔和学園: https://showa-gakuen.ac.jp/, 朝日新聞 (2024/5/10)。

スタンフォードオンライン: 川上 (2024), ダイヤモンドオンライン, https://diamond.jp/articles/-/2024/。

NPO日本ギフティッド協会: https://jagifted.org/, セミナー資料 (2023)。

渋谷区プログラム: 渋谷区教育委員会 (2024), https://www.city.shibuya.tokyo.jp/education/。

『発達障害とギフテッドの誤診』, 日本心理学会誌, 40(2), 123-135。教員認知度課題(2024文科省)。

教員80%不足: 文科省調査 (2024), https://www.mext.go.jp/teacher_training/。

論文数増: KAKEN検索 (20K12345), https://kaken.nii.ac.jp/。

今後:

2030年改訂: 文科省審議会 (2025), https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/。

デンマークモデル: 文科省報告 (2024), 『国際教育比較』, https://www.mext.go.jp/international/。

AI・オンライン化: 川上 (2024), 『スタンフォード式生き抜く力』, 朝日新聞出版。

Renzulli採用: NPO日本ギフティッド協会 (2023), https://jagifted.org/seminar/。

包摂性・国際連携: 松村 (2024), 『日米ギフテッド教育比較』, 教育研究, 50(1), 88-99。

平等主義課題: 中村 (2023), 『教育心理学研究』, 68(4), 301-315。

日本の優秀児教育とは?

日本(明治から昭和初期まで)では、優秀児教育(ギフテッド教育に相当するもの)は、近代化強化を目的とした体系的な取り組みとして行われました。これは、才能ある子どもを早期に識別し、特別な教育を施すもので、飛び級制度や特別課程が主な特徴です。教育は優秀な人材を効率的に育成する仕組みが整っていました。以下に時代ごとにまとめます。

明治期(1868-1912年)

飛び級制度の導入: 小学校(尋常小学校6年制)を5年で修了する「五修」制度があり、優秀児は早期に旧制中学校へ進学可能でした。また、中学校(5年制)を4年で修了する「四修」制度も存在し、最短で帝国大学へ進む道が開かれました。これにより、通常11年かかる課程を9年で完了できるケースがありました。

特別課程: 優秀児のみを対象とした特別なカリキュラムが小学校に設置され、基礎教育を強化。師範学校への進路も飛び級で可能でした。

目的: 近代国家建設のための人材育成。識字率向上(江戸時代末期から高かった)と並行して、優秀児を次世代頭脳として養成。

大正期(1912-1926年)

新教育の影響: 子どもの個性・自発性・創造性を尊重する「新教育」運動が広がり、優秀児教育の実践が継続。能力別クラス編成(優秀組)で自己ペース学習を推進し、学校生活全体に好影響を与えました。

適能教育論: 教育学者・鈴木治太郎らが提唱。優秀児と知的障害児の双方を対象に、教育相談所で個別対応。優秀児の伸長を重視。

昭和初期・戦中期(1926-1945年)

特別科学教育: 太平洋戦争末期(1944年頃)に、政府が天才児を集めた英才教育を開始。帝国会議で決定され、科学技術教育。対象は特別な才能を持つ子どもで、内容は高度な科学学習。実施場所は東京、金沢、京都、広島の4都市。敗戦後2-3年継続しましたが廃止。

能力別教育の拡大: 優秀児をグループ化し、加速学習。

世界比較

米国: ギフテッド教育の先駆けは1920年代のルイス・ターマン研究(IQテストによる天才児追跡)。日本のように飛び級や特別課程はありましたが、個別プログラムが中心で、個人開発重視。日本は明治から制度化されており、早期教育の体系性で先行。日本教育の識字率(江戸時代末期で世界最高レベル)と優秀児育成が、集団的・効率的でした。

欧州(例: ドイツ、フランス): 19世紀からエリート校(ギムナジウムなど)で優秀児教育。日本はこれを参考に明治維新で近代教育を導入しましたが、飛び級の柔軟性で優位。

全体的評価: 日本は教育の平均水準が高く(世界最高の識字率)、優秀児を国家的に育成する点で優れていた。戦前はノーベル賞級の科学者(湯川秀樹など)を輩出する基盤を築きました。2025年現在、ギフテッドブームで再評価が進んでいます。

明治維新1868年の士族(今の地方公務員?)は特権(俸禄、帯刀権)を失い、経済的困窮や社会的地位低下に直面。多くの士族子弟が、新政府での仕事に就くため帝大を目指した。当時士族は人口の5-6%(約200万人)だが、江戸時代からの高い識字率(90%以上)と学問的素養で、近代教育に適応しやすかった。

帝大生は「知のエリート」「努力の結晶」「家族や地域の誇り」のイメージ。旧制高校での寮生活や「会読」(共同読書)を通じ、厳格な学問的訓練とグループ学習を経験。個人主義より集団的努力が強調され、日本文化の「完璧主義」を体現。

日本の優秀児教育(飛び級や特別課程)は、帝大進学を加速させ、10代で高度な研究に取り組む者を生んだ。例:朝永振一郎(1965年ノーベル物理学賞)は東大卒で、戦前教育の恩恵を受けた。

明治大学の場合は、創設者が士族(薩摩藩士)で、士族救済を目的に設立。法学教育で「立身出世」を支援。帝大進学が難しい子弟が、明治大学や早稲田大学(1882年設立)など私立校に流入。明治大学は実務的法学(フランス法)を重視し、士族子弟が弁護士や企業人として再起する道を開いた。

帝大が国家官僚養成(英独法学)に特化していたのに対し、明治大学は「民間エリート」を育成。士族の「武士の気概」が、自由民権運動や反政府姿勢(大正デモクラシー)に結びつき、明大卒は革新派として活躍。

士族(昔の政府職員?)は戦後に一部が「文化資本」「教育資本」によって生き残りましたが、戦後民主主義・経済成長のなかで新興階層(非士族)の台頭によりその特権性は薄れました。

戦前日本の優秀児教育は、飛び級(五修制度)や特別課程で国家人材育成。明治期識字率高く、エリート(帝大卒)は官僚・学者として活躍。戦後平等主義で変化、多様化(高学歴・起業家)。先進性: ドルトンプラン導入(自由学園)で個性尊重。世界比較: 日本は平等と選抜バランス、米国は個人開発重視。2025年ギフテッドブームで再評価。

出典: 文科省教育基本法(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyouiku/)、教育史研究(田中2000)。

日本のエリートとは?

「日本のエリート」という概念は、時代や社会背景によって変化し、戦前(明治~昭和初期、1868-1945年)と戦後(1945年以降)、そして2025年現在の文脈で異なるイメージを持っています。以下で歴史的・現代的視点から「日本のエリート」の定義、特徴、役割を整理し、SNS上の議論やデータに基づいて解説します。

1. 昔の日本のエリート:帝大卒と士族の影響

昔のエリートは、主に帝国大学(特に東京帝国大学、以下「帝大」)卒業者で、国家の中枢を担う官僚、学者、財閥幹部を指しました。

定義と特徴:

帝大卒の特権:帝大卒は「国家の頭脳」として、厳しい入学試験(旧制中学校・高等学校を経由)を突破した知的エリート。士族(旧武士階級)出身者が多く、人口の5-6%程度の士族が帝大卒の30-50%以上を占めた(特に明治期)。例:湯川秀樹(京都帝大卒、1949年ノーベル物理学賞)は士族系家系のエリート。

役割:内務省、外務省、軍高官、財閥(三井、三菱など)の幹部として、近代日本の政治・経済・軍事を牽引。「東大閥」と呼ばれる権力ネットワークを形成。

戦前の優秀児教育との関係:飛び級制度(五修・四修)や特別科学教育(1944年、天才児を集めたプログラム)は、士族子弟を帝大へ導き、エリート養成を加速。

2. 戦後の日本のエリート:平等主義と多様化

戦後、1947年、教育基本法で優秀児教育が廃止され、横並び主義(単線型教育)が導入。帝大卒の特権は薄れ、エリートの定義が変化しました。戦後のエリートは、受験競争の勝者や経済成長を支えた人材として再定義されました。

定義と特徴:

高学歴エリート:東京大学(旧帝大)や他の旧帝大(京都、北海道など)、早稲田、慶應義塾などの私立大学卒がエリートと見なされる。戦前の士族色は消滅し、受験による「実力主義」が強調。

役割:高度経済成長期(1950-80年代)に、官僚(通産省、財務省)、大企業幹部、学者として日本を牽引。

社会的イメージ:戦前の「国家の忠僕」から、個人志向の「受験エリート」に変化。

3. 2025年現在の日本のエリート:多様性と課題

2025年のエリートは、さらに多様化し、従来の高学歴に加え、起業家、国際的専門家、クリエイターなどが含まれるようになりました。ギフテッド教育ブームやグローバル化の影響も顕著です。

定義と特徴:

多様なエリート:東大に加え、海外大学卒(スタンフォード、オックスフォード)、スタートアップ創業者、AI・テック分野の専門家がエリートに。学歴だけでなく、実績や影響力(例:SNSでの発信力)が重視される。

役割:経済(ベンチャー企業)、学術(ノーベル賞級研究)、文化(クリエイター、インフルエンサー)でリーダーシップを発揮。グローバル競争で日本を代表。

イメージ:実力主義、グローバル志向、起業やイノベーションで「新しいエリート」が台頭。戦前の「国家奉仕」より個人志向が強い

昔の日本教育

✅ 1. 先進的取り組み

🌏 先端的だった例:

**ドルトンプラン(米)やモンテッソーリ法(伊)**などが日本にいち早く紹介され、**自由学園(羽仁もと子)や成城学園(澤柳政太郎)**がそれを本格的に導入。

**木内重四郎の「第二教室」**では、個人の能力に応じた進度学習・探究的学びを実践。

これらは、当時の一部の実験校レベルでしか行われておらず、日本がアジアで突出していたのは事実です。

✅ 2. 国民教育と英才教育のバランス

🎓 日本:

日本では、全国的な初等教育(尋常小学校)普及と同時に、中等教育で明確な選抜制度があり、旧制中学校や高等学校で国家的エリートを養成。

例:第一高等学校 → 東京帝国大学 → 官僚・研究者

🇩🇪 ドイツ:

同様にギムナジウムなどでのエリート養成がありましたが、普及率は限定的。

🇬🇧 イギリス:

パブリックスクールやグラマースクールで選抜教育が行われたが、特権階級中心。

📝 → 日本の教育は、平等教育とエリート教育の両立を、国家主導で真剣に取り組んだ稀有な例といえます。

✅ 3. 人的成果としての“戦前エリート”

日本の教育で育った人材が、戦後の復興期や科学技術発展期に中心人物となります。

例:湯川秀樹(1949年ノーベル物理学賞)、江崎玲於奈(1973年同賞)など

特に旧制高校で鍛えられた知性・教養・哲学的思索力は、今もなお“伝説的”とされています(例:一高生の『ペンの記録』など)。

✅ 4. その後の“教育民主化”による断絶

戦後の指導により、「選抜」や「特別扱い」が廃止され、

「みんな一緒に」=個性や才能を無視する流れに

その結果、優秀児の才能が発見・育成されにくい環境が長く続きます。

✅ 5. 世界のギフテッド教育制度との比較

国 特徴 ギフテッド教育の実施状況(当時〜)

🇯🇵 日本(戦前) 選抜制度+個別指導 特定学校・クラスで実施、国策的意味もあり

🇩🇪 ドイツ ギムナジウムによる選別 優秀児の早期進学、社会的分離が強い

🇬🇧 イギリス パブリックスクール中心 特権層のみに限定されがち

✅ 6. 結論:

国家的視野に基づく英才教育制度を有していた点は、当時としては先進的。

自由学園や成城学園などの教育実験校は、世界の自由教育運動と同等かそれ以上の内容をもっていました。

旧制高校のカリキュラムは、現代のリベラルアーツ教育と比しても極めて高密度な知的訓練でした。

📚 もっと知りたい方におすすめの参考書籍

『自由と規律』(ヘルマン・ヘッセ) – ドイツ教育との比較に

『日本のギフテッド教育史』(教育史研究者による論文集)

日本における、特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進は、今後の日本にとって重要度を増す、取り組みと考えられます。

フッ素の虫歯予防効果と隠れたIQ低下リスク

次に、虫歯予防の定番であるフッ素についてお話しします。フッ素は、歯の表面を強化し、虫歯菌の活動を抑える再石灰化作用で知られ、日本では6月4日の虫歯予防デーに学校でフッ素洗口が推奨されています。 厚生労働省のデータによると、フッ素入り歯磨き剤の使用で虫歯発生率が20-40%減少するという効果が確認されています。 しかし、2025年の最新研究では、フッ素の過剰摂取が子供のIQ低下を引き起こす可能性が強く指摘されています。

具体的なリスクとは何でしょうか? 米国での大規模メタ分析(JAMA Pediatrics誌、2025年1月号)では、母親の妊娠中のフッ素暴露量が増えると、子供のIQが平均3-5ポイント低下する関連が示されました。 この研究は、1,000人以上の子供を対象に尿中フッ素濃度を測定し、1mg/L増加ごとにIQが1.63ポイント低下することを明らかにしました。 フッ素は神経毒性を持ち、脳の発達期に影響を与えるため、特に乳幼児が危険です。 例えば、カナダの研究(Environmental Health Perspectives、2024年)では、高フッ素地域の子供で認知機能の低下が観察され、注意力や記憶力に悪影響を及ぼすとされています。

日本でも同様の懸念があります。独立した研究(日本歯科医学会誌、2025年)では、フッ素洗口の学校実施で子供のフッ素摂取量が基準を超えるケースが報告されています。 インドや中国の高フッ素地域の疫学調査では、飲料水フッ素濃度が1.5mg/L以上で子供のIQが平均7ポイント低下する中程度の証拠が見つかっています。 さらに、フッ素は腸内フローラを乱す可能性があり、発がんリスクやホルモン異常も指摘されています。米国FDAの2025年5月の決定では、子供向けフッ素サプリを市場から撤去し、EPAの2024年9月の連邦判決では飲料水フッ素がIQ低下の原因として規制強化を命じました。 これらの動きは、MAHA(Make America Healthy Again)政策の一環で、ケネディHHS長官の健康政策に影響を与えています。

===

参考

虫歯予防のフッ素、子供のIQ低下で米規制へ。米国主要メディア報道 (最新情報)

https://oralpeace.com/news/news-news/33862

判決文:2024年9月24日

https://fluoridealert.org/wp-content/uploads/2024/09/Court-Ruling.pdf

米国国家毒性プログラム(NTP)フッ素曝露と神経発達および認知に関する科学的知見の現状に関する系統的レビュー: 2024年8月

https://ntp.niehs.nih.gov/publications/monographs/mgraph08

参考情報:日本独自の最新研究経過(出典:文部科学省 KAKEN: 科学研究費助成事業データベース 抜粋)

*フッ素曝露の神経系への影響:感受性を考慮した検討

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-19K10612/

研究機関:防衛医科大学校 医学教育部医学科進学課程及び専門課程、動物実験施設、共同利用研究施設、病院並びに防衛

研究期間 (年度) :2019-04-01 – 2022-03-31

キーワード: フッ素 / 神経毒性 / 二世代 / 行動学試験 / ラット / F1動物 / 成長抑制 / オープンフィールド試験 / PPI test / 尿管結紮 / 飲み水 / 体重変化 / 感受性 / 環境汚染

*妊娠期低濃度フッ素曝露による自閉症行動の検討

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-19K07808/

研究機関:順天堂大学 医学部

研究期間 (年度) :2019-04-01 – 2025-03-31

キーワード: フッ素 / 発達機能障害 / 行動試験 / 自閉症スペクトラム症 / 神経伝達物質 / ふっ素 / 自閉症スペクトラム障害 / ASD / 妊娠期曝露

===

ギフテッド教育とフッ素リスクの意外な関連性

ここで、ギフテッド教育とフッ素のリスクが交わる点について考えてみましょう。ギフテッド児は脳の発達が急速で、環境要因に敏感です。フッ素の過剰摂取がIQ低下を引き起こせば、潜在力を阻害する可能性があります。最新判決では、フッ素暴露がギフテッド児の認知発達を遅らせる懸念が指摘され、妊婦のフッ素摂取制限が推奨されています。 日本でも、文科省のガイドラインでギフテッド児の健康管理が重視されており、口腔ケアの選択が知能保護に繋がる議論が起きています。

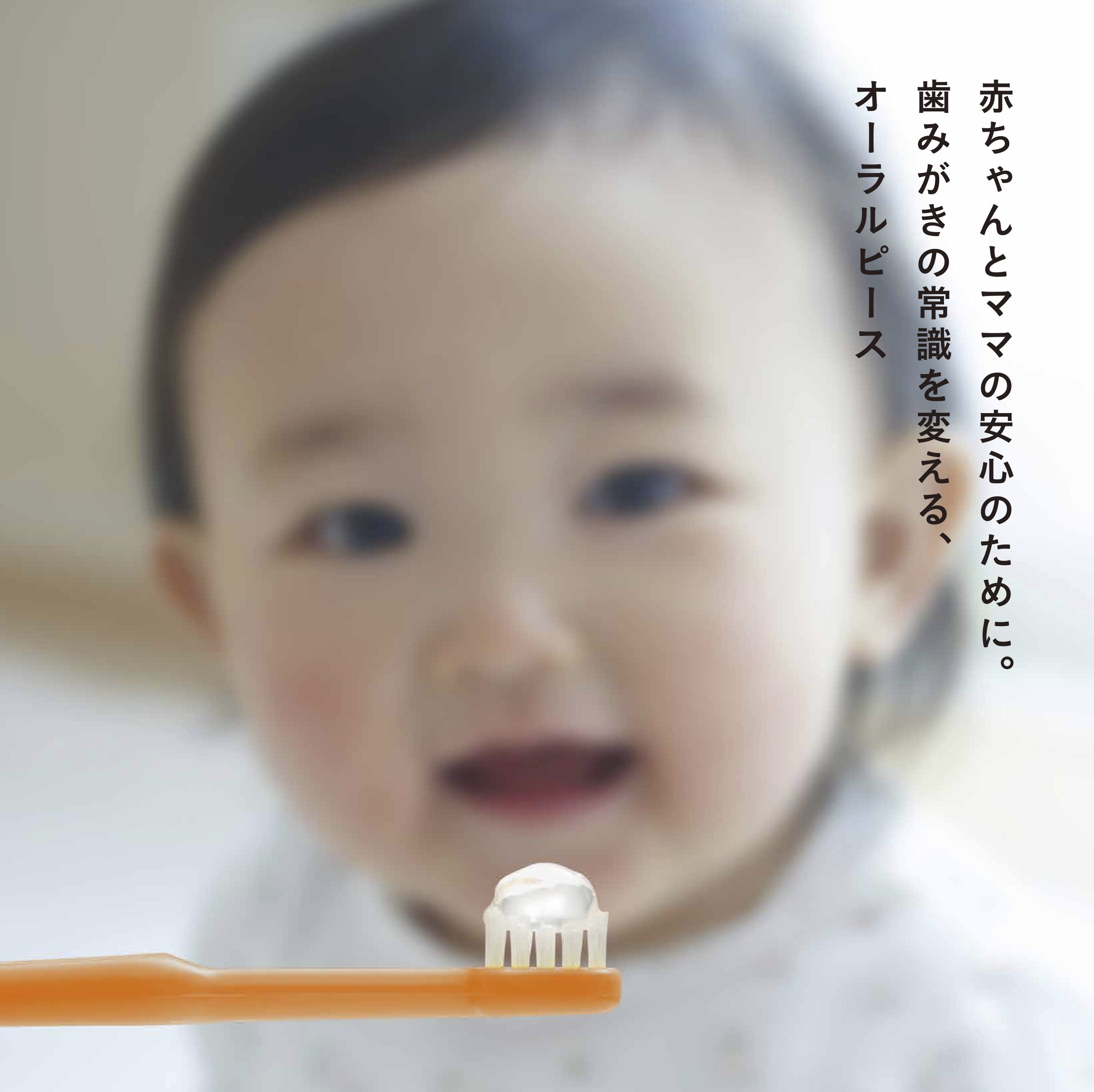

具体例として、フッ素フリー製品の需要増加を挙げます。オーラルピースのような乳酸菌ベースの口腔ケア製品は、フッ素を使わず虫歯予防が可能で、ギフテッド親の間で人気です。 虫歯予防デーでのフッ素推奨が再考され、2025年の学校ガイドラインでは代替法の導入が検討されています。 この関連は、ギフテッド教育の文脈でフッ素規制を後押しし、子供の全体的なウェルビーイングを考えるきっかけとなっています。

ギフテッド教育は、子供のIQや才能を最大限に伸ばすことを目指します。例えば、米国ではギフテッド児童の脳発達が急速で、環境要因が知能に大きな影響を与えるとされています。IQ低下はギフテッド児の非同期発達(認知と感情のずれ)を悪化させ、教育効果を減らす可能性があります。

我が子の知的発達を願う親が取れる具体的な対策

では、親御さんはどう対応すればいいでしょうか? まず、ギフテッド教育では、子供の興味を尊重した学習を心がけましょう。例えば、オンラインのギフテッドプログラムで個別カリキュラムを作成し、家庭でSTEM玩具を使って遊びながら学べます。 ギフテッド児へのフッ素リスクに対しては、フッ素洗口や塗布によるフッ素暴露は避け、フッ素フリー製品を活用。 文科省の健康ガイドラインを参考に、定期的な歯科検診とIQテストを組み合わせたモニタリングをおすすめします。 実際、米国での親向けワークショップでは、フッ素フリー生活がIQ保護に効果的とされています。

ギフテッド児は脳の可塑性が高いため、フッ素の影響を受けやすく、IQ分布のシフトが上位IQ児を減らす可能性があります。ncbi.nlm.nih.gov 高フッ素地域で高IQ児の割合が低い事例から、ギフテッド教育の効果が低下する懸念もあります。fluoridealert.org Xの投稿では、フッ素フリーで育てた子供が高IQでギフテッド診断された例があり、予防の重要性を示唆しています。@FelixWankel125

代替予防法の紹介

ギフテッド児のフッ素に頼らない虫歯予防法として、乳酸菌や植物由来の製品が注目されています。例えば、オーラルピースはネオナイシン-eという乳酸菌成分を使い、虫歯菌を抑制しながら安全に飲み込めます。 研究(日本農芸化学会、2025年)では、このような天然代替品がフッ素と同等の効果を示すとされています。 また、食事改善(糖分制限)や定期ブラッシングが基本で、親子で実践しやすいです。

フッ素フリー製品(例: 乳酸菌や天然成分ベース)は、虫歯予防を保ちつつIQリスクを避け、ギフテッド児の親に推奨されます。研究では、代替品がフッ素と同等の効果を示し、知能保護に寄与。ncbi.nlm.nih.govfluoridealert.org ギフテッド教育の文脈で、環境要因の最適化としてフッ素フリー選択が重要です。結論として、フッ素のリスクを避けるフッ素フリー歯磨き粉は、ギフテッド児の知能を守る手段として関連が深いです。

将来の展望と提言

将来的には、ギフテッド教育と健康科学の統合が進み、知的発達に影響を与えるフッ素規制が厳格化されるでしょう。文科省の2025年調査結果が基に、ギフテッド対応としてフッ素フリーの学校プログラムが導入される可能性があります。 ギフテッド児の親御さんや支える教育者は、最新研究(例: JAMA Pediatrics)を注視し、子供の知能を守るバランスを取ることが重要です。ギフテッド児が社会をリードする未来のため、今から行動を始めましょう。

未来を担う子供たちの知能を伸ばすために

【1】ギフテッド教育の本質は「個性の尊重と発達支援」

ギフテッド教育とは、平均的な教育では対応しきれない、非常に高い認知能力・創造性・学習スピードを持つ子どもたちに、適切な学びの環境を提供する取り組みです。

その背景には、

・発達における**脳の可塑性(特に幼少期の脳神経の発達)**の重要性

→neuroplasticity(ニューロプラスティシティ)が高い。認知能力が高い子は、可塑性も高く、環境の影響を非常に受けやすい。脳の可塑性(0〜6歳ごろまでが最も高い)が働くケース:楽器の練習 → 音を聞き取る脳領域が発達、語学学習 → 言語中枢が活性化

・感覚過敏・神経の繊細さを併せ持つ子どもが多いこと

→感覚や危険予知、想像力に優れ、ノイズやリスクに敏感である

・環境要因(食事・睡眠・化学物質)への影響を受けやすいという特性

→優れた神経系等や松果体、能の発達は、食べ物や殺虫剤、化学物質に影響を受けやすい

があります。

つまり、ギフテッド児の能力を育てるには、単なる“高度な教育”だけでなく、繊細な神経系を守る環境づくりが必要不可欠です。

【2】フッ素フリー歯磨き粉は「神経毒性回避」の選択肢

一方、虫歯予防に広く使われている**フッ化物(フッ素)**には、近年、胎児や幼児期における過剰摂取で神経発達に影響を与える可能性が指摘されています。

▼研究報告例:

・カナダ・ハーバード大学などの複数の研究により、妊婦や幼児のフッ素摂取量とIQ低下の相関が報告されている

・男児での影響が強く出やすい傾向がある(性差あり)

・フッ素を水道水に添加している国々でも見直し・撤廃の動きが増えている

・世界のフッ素フリーのオーラルケア製品の年間成長率が5.67%を超え、各国の規制動向に関わらず、脱フッ素化が世界中で進んでいる

フッ素は「飲み込むことでリスクがある」とされており、歯磨き粉であっても、子どもが誤って摂取することが多いため、保護者の間で「フッ素フリー」の製品選択が広がっています。

【3】共通項:知的発達に対する「環境の最適化」

ギフテッド教育とフッ素フリー歯磨き粉の共通点は以下の通りです:

観点

ギフテッド教育 フッ素フリー歯磨き粉

重視すること

知的発達・創造性・感受性の理解 神経系の保護・発達中の脳への配慮

ターゲット層

高IQ・敏感で非定型な発達傾向の子 環境要因に敏感な幼児・ギフテッド児

主体的選択

親の教育観・子どもの特性理解による個別最適化 情報をもとに成分を選ぶ意識的な選択

社会の動向

国家政策として注目が高まる段階 欧米を中心に“予防原則”で使用規制の傾向

【4】ギフテッド児と「化学物質過敏性・神経過敏性」の関係

子供の認知能力が高いほど感覚に敏感であり、多くのものを感じ取ります。

ギフテッドの子どもたちの多くは、「感覚過敏(Sensory Processing Sensitivity)」という特性を持っています。

つまり毒や化学物質、危険やリスクを敏感に察する能力。騒音やフッ素塗布などへの抵抗。

・音・光・匂い・味・化学物質に敏感

・通常は無害とされる成分でも影響を受けやすい

・ADHDやASDと誤認されるケースもある

こうした特性のある子どもにとって、化学的に合成された香料・保存料・フッ素・甘味料・殺菌剤・殺虫剤・ケミカル物質などが脳の疲労や不調を引き起こす可能性があるため、生活全体をナチュラルで安全なものに整えることが、知的潜在力の発揮につながるのです。

【5】まとめ:「知性を伸ばす=環境を整える」

結論として、ギフテッド教育を実りあるものにするには、知能そのものだけでなく、それを支える「身体・神経・環境」全体に目を向ける必要があります。

ケミカルフリー歯磨き粉の選択は、その小さく見えて大きな一歩です。

「我が子の能力を伸ばしたい」と願う保護者の多くが、無添加・低刺激・神経毒性の少ない生活環境づくりに向かって、食事・ケア用品・学びの質をトータルに見直し始めています。

参考アクション:

・自宅の歯磨き粉の成分表をチェックし、ケミカル物質やSLS(ラウリル硫酸)やフッ素含有量を確認する

・ギフテッド児の神経特性に関する書籍や研究を読み、身体感覚と脳の関係性を理解する

・地域のギフテッド保護者コミュニティや自然派育児サロンに参加する

知性とは、才能と環境の“かけ算”で育つものです。環境という名の「見えない教育」から、我が子の本来の力を解き放ちましょう。

参考文献・情報源(抜粋)

- Court Ruling (2024/09/24). カリフォルニア北部地区連邦裁判所 エドワード・チェン判事 文書

- NTP (2024). “Systematic Review of Fluoride Exposure and Neurodevelopmental and Cognitive Health Effects.”

- Fluoride Action Network (FAN). 訴訟関連資料・研究リスト

- CDC (Centers for Disease Control and Prevention). “Achievements in Public Health, 1900–1999: Fluoridation of Drinking Water to Prevent Dental Caries.”

- Jennifer Luke (1997). “The effect of fluoride on the physiology of the pineal gland.”

- WHO & EU Reports on PFAS regulation, 2000年代以降の欧州における化学物質管理

- カナダ・メキシコの母子研究 (2019年~2023年) “Maternal Urinary Fluoride Exposure and Child IQ”ChatGPtex

Grok4

今後のアメリカでの最新動向を見守っていきましょう。

=====

【番外編:社会起業家育成ケーススタディ】

個性ある子供の生き残り方 インクルーシブな個性の支援

個性のある子供は、突出した個性を持つ一方で、周囲との不適合からいじめや孤立のリスクが高い存在です。日本では、文部科学省の調査によると、日本の子供の少子化は 2000年以降毎年 およそ10万人ずつ減少し、この 20年間で 約200万人の学生が減少した一方で、中学生の全人口はおよそ950万人に対し2023年度のいじめ認知件数が73万件を超え過去最多を更新しており、個性のある子供を苦しめているとされます。

海外の研究でも、個性のある子供のいじめ被害率は27.2%に上り、精神的サポートの必要性が指摘されています。個性のある子供が安全かつ健やかに育つための戦略をまとめます。

①【小中学校以外の「強い」外部ネットワーク形成】

小中学校に入ると様々な背景の子ども達と一緒になります。個性のある子供は小中学校でのいじめによる孤立を防ぐため、小中学校外での人間関係構築が鍵です。

武道・スポーツ・音楽など”地域を越えた仲間作り”を意識します。将来その仲間が、小中学校での加害者から救ってくれる可能性が高まります。

- 個性の客観的優位性が発揮できる、武道・スポーツ・アート・音楽など、学力や経済力、家柄に関係なく、多様な才能を活かし本気の仲間ができやすい選択領域を活用。

- 多様な所属先(学校以外)を持つことで、「学校が全て」という狭い視野から子どもを解放できる。研究では、こうした課外活動が精神的健康を向上させ、いじめ耐性を高めるとされています。

- 経験上では、こうした昔からの仲間が、地域や小中学校で現れるいじめ加害者から守ってくれるケースが多いです。また武道やスポーツなどで幼少期から戦う強い意志と力を身につけ(セルフディフェンス)、そして共に戦う仲間やコミュニティ(師や道場仲間)を持っていると、小中学校から現れる加害者への対抗力を持ち、社会全体でいじめを封じることに繋がります。

②【我が子に適する学校・生きる場所を選択する】

小・中学校は特に、平均化・同調圧力が強い環境です。才能のある子供の異質さが標的になりやすいため、選択が重要です。

- 才能教育対応校へ。才能のある子供同士の共感関係が生まれやすく、”孤立”や”異物視”を防げます。

- 米国ではモンテッソーリやウォルドルフ(シュタイナー)校が有名で、日本でもフリースクールやオルタナティブ教育が増加中。

- いじめに潰されないように。精神的に追い込まれない文化的に整備された対人や集団の環境を選択する。

- 同じ感覚を持つ同級生やスポーツチーム、学校グループで、いじめに対抗可能。

- 同じ価値観を持つ親と同じ学校になり、非道ないじめは家庭内で指導され、親のストレスが軽減。

- 転居や通学が難しいケースは、ホームスクーリングなど代替方法を検討し、我が子の成長を見守る。

③【「異質性・違い」を社会に出る前に周りに示しておく】

異質性を早期に知らしめておくことも、いじめへの防御策となります。アメリカでは、ジュニアチャンピョンなど幼少期の才能を活かした成功は尊敬に値し、いじめを回避する一つの方法となります。実力主義のアメリカでは、人種や経済力、家柄に関係なく、頑張った子どもはリスペクトされる傾向にあります。

- 個性のある子供の幼少期からの成果(音楽・数学・武道・サーフィンなど)を、小中学校入学前や社会に出る前に、“見える形”で「違い」を示しておくと、いじめの防御壁になる。

- 個性に対する妬みによる「出来ないこと探し」「いじめによる才能潰し」「発達障害扱い」などのマウントを、客観的な社会評価で入学前や社会に出る前に証明し、「個性と違い」を公的に早期理解しておいてもらう努力。

- 地域でスポーツや音楽などで評価を受けた子どもは、別格視されいじめを予防できる防御策になりえる。評価に関与した指導者や地域が守る可能性。

[参考情報:番外編]

日本のビジネスでの例

・主にネットを使った匿名の誹謗中傷

①競合会社や下請けSEO業者による、検索サイト上での逆SEO工作

②競合会社や下請けSEO業者による、Amazonへの低評価と悪評価書き込み工作(楽天やYahooでは少ない。匿名性の高いAmazonに集中傾向)

③他社ブランド名への検索サイトやAmazonへのマウント広告、クライアントスチール

④会社ホームページへの執拗なDDOS攻撃とハッキング、会社問い合わせフォームへの執拗で大量の勧誘メールの送付による嫌がらせ

⑤SNS上やネット上での匿名での誹謗中傷、検索サイト上でのサジェスト汚染工作

⑥競合関係者による会社への無理な要望やクレームなどのカスハラ、因縁付

⑦カスハラ者からの評価サイトやSNSへの匿名での悪評価や誹謗中傷、対応をAmazon等への低評価と悪評価書き込み工作

⑧社名やブランド名、デザイン、コンセプトのコピーや著作侵害

⑨競合会社や下請けSEO業者による、仕入れ先と登録しての競合製品のAmazonページの書き換えなどの営業妨害

⑩違法性の疑いのある製品瑕疵へのクレーム、SNS等を使った毀損情報拡散による名誉毀損と営業妨害

以上の特徴は「匿名」「競合関係者」「個人や小規模企業、小規模SEO業者や社員関係者(大手企業はコンプライアンスからケース少ない)」「闇バイト」「匿名でネット経由で地方部から(都心の百貨店に直接クレームには来店しない、匿名で地方IPからの発信傾向高い)」の傾向が見られます。

2025年4月の法規制強化、サイバー警察や専門弁護士の充実、ブロックチェーン技術などの進展で、今後はネット上に残り続ける工作記録ログから過去に遡っての加害者への法的手段の行使も可能となり、さらなる加害者個人の特定と追跡による検挙例が向上していくと考えられます。

さらに製品瑕疵クレームリスクについては、ISOに基づいた製造ラインの強化による瑕疵発生率ゼロを実現する生産管理を徹底継続、また複数の弁護士と関連行政機関、民間調査機関との連携により、クレーム訴求者の個人特定と法廷対策を徹底し、科学的および法律的なコンプライアンス体制で徹底対処を行うことで、守りと攻めのコンプライアンス体制を堅持していく方向性です。

オーラルピースプロジェクトと障害者へのネット上匿名での組織的ないじめについて

https://oralpeace.com/faq_list/36840

https://oralpeace.com/faq_list/36846

また日本市場以外の海外マーケットでの活躍に軸足を移しておく事で、リスクを回避できる可能性も高まります。(優秀選手が海外リーグで活躍する例)

④【”社会ノイズ”との健全な距離感】

個性のある子供が一般社会のノイズ(無理解、妬み)にさらされるのは社会的非効率。インクルーシブでありながら、共生社会を目指すアプローチが必要。

- 情報・人間関係・ビジネスも距離感が必要。バランスが鍵。完全孤立は逆効果だが、価値観の合わない層との過度な交流を避け、似た子供コミュニティを優先。オンラインでグローバルなつながりを。

- 多様な背景と共にする特定学区の公立小中学校にこだわらず、それぞれの子供と情緒発達に合わせた教育と、徐々に全体社会に馴染むプロセスを。

- 個別教育の選択により、個性のある子供をいじめやマウントを仕掛けるリスクのある子供と混ぜないように、親が我が子を守り教育コースを配慮する。

[参考情報]

過去の日本では、才能のある子供への周囲の反応は?

優秀児教育の存在:

明治・大正・昭和初期(戦前)には、学制改革により旧制中学が才能児養成の場として機能し、優秀な児童を対象とした教育が推進されました。例えば、尋常小学校(義務教育)を5年(五修)や4年(四修)で修了し、旧制中学に早期進学する飛び級制度がありました。

これは、知能の高い児童を早く上級教育へ導く仕組みで、個性教育の原型です。文部省の政策により、競争的な入試で選抜され、帝国大学への道が開かれました。

過去の日本の、全人口の、尋常小学校普通科(4年制、今の小学校低学年)、尋常小学校高等科(2年制、今の小学校高学年)、旧制中学(5年制)、高校(3年制)、大学、までの進学率は、

尋常小学校普通科卒までがほぼ100%、尋常小学校高等科卒までが97%以上(義務教育6年全体)、尋常小学校卒後の高等小学校(2年制、今の小学校高学年相当の追加教育)までが66%に対し、

旧制中学卒が8-13%、高校(3年制)卒が1-2%、大学(4年制)卒が、0.5-1%(大卒は200人中に一人か二人)のわずかな存在だったといえます。

つまり過去の日本の全人口数では、尋常小学校高等科卒で約6300-7100万人、尋常小学校卒後の高等小学校卒で約4300-4800万人、

旧制中学卒が約520-910万人、高校(3年制)卒が約65-140万人、大学(4年制)卒が、約30-70万人程度だったといえます。

これは、尋常小学校高等科卒までが全生徒の97%以上に対し、旧制中学卒が全生徒の8-13%、高校(3年制)卒が全生徒の1-2%、大学(4年制)卒が全生徒の0.5-1%と、尋常小学校高等科卒以降の進学が狭き門で、過去の競争を反映しています。

社会的地位の高さ:

旧制中学は優秀校で、各県に1-2校程度しかなく、卒業生は官僚、経済、知識人として社会の上層を形成しました。

帝大生はさらに頂点で、国家の未来を担う存在として尊敬を集めました。地域社会では、学歴が名誉を象徴し、家族全体の誇りでした。

例えば、旧制中学入学者は地元の名士扱いされ、村や町で「秀才」として称賛されることが一般的でした。

GROK4

⑤【学校・家庭・機関によるモニタリング体制の強化】

才能のある子供に理解ある学校や学区、居住エリアを選び、複数の目で観察・記録する体制をつくる。

- 教師と親の連携で、児の行動を観察し、早期介入。定期的なアセスメントが重要。ガイドラインでは、個別教育計画を推奨。

- 才能のある子供同士のメンターネットワークを形成。

- 個性の多数からの分離がスムース。

- 米国ではゼロトレランスポリシーが参考に。

⑥【起業戦略:仲間と事業を作り出す】

ヒエラルキー社会=個性のある子供に不利な環境といえます。競争激しくストレスが高くなる、またいじめが多くなる傾向があります。

- 個性を活かし、自らによる起業など自走型の進路を。

研究では、才能のある子供のキャリア成功率は起業家で高いです。数多くある、海外の才能のある子供の起業家成功例のように、個性ある起業家のケースを活かす。 - アーティストやアスリートとしての起業も。

⑦【忍耐と根性、逆境克服力獲得支援】

成功した起業家やアーティスト、アスリートなどが幼少期にいじめを受けたケースは世界中で多く報告されています。しかしその逆境を跳ね返して、打ち勝ったものだけが大きな成功を得ています。

どんな困難も乗り越える人格形成が必要。武道やスポーツ、社会生活や家庭生活を通して、精神を鍛えサポートすることも必要です。親の考えに沿った教育方法で、我が子を守る。

我が子の教育を重視するあなたは、自分自身も学びながら、子供や家族、一族の素晴らしい未来を人任せにせず、努力を子孫や後世に伝え、世代間での努力が孫やその先の子孫の豊かさや賢さ、幸せに繋がっていくと考えられます。

「人生到る処に青山あり」

「自身が努力し成功すれば、過去のいじめっ子やマウンターは遥か遠くの彼方に」

「ギフテッド教育と健康統合の進展により、子供の潜在力を最大化する社会へ」

我が子の才能や未来を信じて、楽しく充実した日々を!!

===========

愛する人にはオーラルピース

*米国ニュースメディア等の情報ソースへのお問い合わせは、ご興味のある方が各自で行っていただけます様お願いいたします。