令和7年(2025年)7月31日発表 小6と中3の学力スコア低下、識者『深刻な結果』 ― 国の経年変化分析と子どもたちを取り巻く環境リスクを考える

2025年7月31日、文部科学省は「令和6年度 経年変化分析調査・保護者に対する調査」の結果を公表しました。この調査は、全国の小中学校から抽出された約10万人の小学6年生と中学3年生を対象に、学力の経年変化を把握するためのものです。結果として、複数の教科でスコアの低下が見られ、識者からは「深刻な結果」との声が上がっています。子供たちの学力を支える環境について、さまざまな要因を科学的な視点から考察しつつ、今後の研究の必要性を考えていきます。

調査の概要と主な結果

この経年変化分析調査は、2019年度から2024年度までのデータを基に、基準値500点に対するスコアを算出しています。対象教科は小学6年生の国語・算数、中学3年生の国語・数学・英語です。結果として、小学校国語(489.9点)、小学校算数(486.3点)、中学校国語(499.0点)、中学校英語(478.2点)でスコアの低下が確認され、中学校数学のみ横ばいまたは微増となりました。文科省の担当者は「コロナ禍の影響が考えられる」と指摘していますが、詳細な分析を進めていく方針です。また、理数系科目への興味が女子生徒で低い傾向が見られ、性別による意識の違いも浮かび上がりました。

この結果は、子供たちの学習環境が多様な要因で変化していることを示しています。次に、科学的な研究に基づいた主な原因の可能性を列挙します。これらは複数の調査や論文から導かれたものであり、単一の要因ではなく複合的に影響していると考えられます。

学力低下の主な原因の可能性

学力の変化は、子供たちを取り巻くさまざまな要素によるものです。以下に、研究や報道で指摘されている主な要因を挙げます。これらは文科省の分析や専門家の見解を基にしています。

- コロナ禍の影響: 2020年以降の休校やオンライン授業の制限が、学習機会を減少させた可能性があります。特に、英語のスピーキングなどの対面活動が必要な分野で影響が大きく、小学校での英語導入時期がコロナ禍と重なった点が指摘されています。文科省の担当者も「低学年時の休校で学習習慣に影響が出た可能性がある」と述べています。

- スマホやゲームの使用時間増加: 小学生のスマホ・ゲーム使用時間が平均40分増加し、家庭学習時間が減少しているというデータがあります。SNSの通知による集中力低下も、複数の研究で関連が示されています。総務省の調査では、中高生の平日平均利用時間が3時間超という結果も出ています。

- 保護者の教育観の変化: 「学校生活が楽しければ成績にこだわらない」と考える保護者が50%を超え、家庭での勉強話題が減少している傾向があります。これにより、子供の学習意欲が低下する可能性が指摘されています。

- 教育現場の課題: 教員不足や業務負担の増加、アクティブラーニングの導入による基礎学力の軽視、反復練習の減少などが挙げられます。一方で、文科省は「主体的・対話的な深い学びや1人1台端末活用に一定の成果があった」との見解を示しています。

- 社会経済格差の影響: 社会経済的地位(SES)の低い層でスコア低下が顕著であり、教育格差の拡大が懸念されています。

これらの要因は相互に関連しており、さらなる研究が必要です。

環境要因の示唆:フッ素を含む化学物質やその他のリスク要因の可能性

上記の要因に加え、子供たちの神経発達に影響を与える環境要因も注目されています。これらは、国際的な論文や研究で議論されており、学力やIQに間接的な影響を与える可能性が示唆されています。以下に、主なリスク要因を科学的なエビデンスに基づいて列挙します。これらは単独ではなく、複合的に作用する可能性があり、何かが原因かを詳しく調べる必要があります。

- フッ素(フッ化物): 飲料水や歯磨き粉経由の曝露が子供のIQ低下と関連する可能性が複数の研究で指摘されています。例えば、JAMA Pediatricsの研究では、尿中フッ素濃度1mg/L増加あたりIQが低下する関連が示され、中国やカナダの疫学調査でも同様の結果が出ています。日本では水道水へのフッ素添加は行われていませんが、日常製品からの摂取が懸念されており、米国では2024-2025年に規制強化が進んでいます。このような環境要因が学力に間接的に影響する可能性もあり、欧米ではフッ素フリーのオーラルケア製品を検討する保護者が増えています。

実際に世界市場では、各国の規制に関係なく、フッ素フリーの歯磨き剤の市場規模は2021年から8.5%で急拡大し、2024年に12億米ドル規模に、2033年には25億米ドル規模となり、全体歯磨き剤市場の約7.5%シェア、約2800億円まで達する予測がされています。 - PFAS(有機フッ素化合物):永久化学物質として知られるPFAS(ペル-およびポリフルオロアルキル物質)は、飲料水、食品包装、家庭用品などからの曝露を通じて、子供の神経発達に悪影響を及ぼす可能性があります。複数の研究で、胎児期のPFAS曝露がIQ低下や行動問題と関連づけられており、2025年のレビューでは、PFASレベルが高い子供で認知機能の低下(例:IQスコア1.56-2.02点減)が観察されています。また、米国での研究では、PFASが脳の発達を妨げ、不安増加や注意欠陥多動性障害(ADHD)様症状を引き起こす可能性が示されています。これらの影響は、特に妊娠中の母親の血中PFAS濃度が高い場合に顕著で、胎盤を通じて胎児に伝達されることが報告されています。

実際にアメリカでは、自然派を謳う歯磨き粉にPFASが混入していたとして、自然派歯磨き粉メーカーが消費者からの集団訴訟に発展しているケースも見られます。例えば、2024年にカリフォルニア州で提訴された自然派歯磨き粉メーカーに対する集団訴訟では、子供向け「天然」歯磨き粉に188ppb以上のPFASが検出されたとして、虚偽広告と健康リスクの不開示が問題視されました。同様の訴訟は、消費者の安全意識の高まりとPFASの潜在的リスクに対する法的対応が加速しています。 - 殺虫剤: 農業用殺虫剤の曝露が、妊娠中の子供の神経発達を害する可能性が指摘されています。研究では、妊娠中の胎児期の近接曝露がIQ低下や自閉症スペクトラム障害のリスクを高め、脳組織の萎縮やADHD様症状を引き起こす関連が示されています。2024年のメタアナリシスでは、殺虫剤が脳に影響を与えるとされています。

- 大気汚染: PM2.5などの微粒子が子供の認知発達を阻害する可能性があり、2025年の研究では、幼少期の曝露が脳の接続を弱め、学力低下を招く関連が確認されています。国際的なレビューでは、汚染レベルが高い地域の子供でIQが低下し、学習記憶の低下が観察されています。

- 食品添加物: 人工着色料や保存料が、子供の行動や学習障害に影響を与える可能性があります。研究では、添加物摂取がADHD症状を悪化させ、IQを低下させる関連が示されており、2008年の英国研究では、添加物がIQを5ポイント低下させる可能性が指摘されています。また、超加工食品の高糖分やトランス脂肪が脳機能に悪影響を及ぼすとされています。

- その他のリスク要因(例: 重金属): 鉛や水銀などの重金属曝露がIQ低下を引き起こす可能性があり、研究では、胎児期の曝露が学習障害や行動問題を増大させるとされています。2022年のメタアナリシスでは、血中鉛レベルが高い子供でIQが低下する関連が確認されています。また、難燃剤やプラスチック由来の化学物質も、IQ損失の主要因として指摘されています。

これらの環境要因は、子供の脳発達に長期的な影響を及ぼす可能性があり、日常の生活習慣や製品選択で低減できる部分もあります。

関連する国際的な動き:ケネディ氏の自閉症原因発表予定

環境要因の観点から、米国保健福祉長官のロバート・F・ケネディ・ジュニア氏が2025年9月に、自閉症の流行原因に関する大規模な研究結果を発表する予定です。ケネディ氏は、自閉症を「環境毒素による流行」と位置づけ、化学物質の影響を指摘しており、NIH(米国立衛生研究所)と連携した調査を進めています。自閉症と学力低下は神経発達の観点で関連する可能性があり、この発表はPFASやフッ素、重金属などの環境要因の議論をさらに深めるものと期待されます。企業ロビーや専門家からは「タイムテーブルが野心的」「環境要因より診断基準の変化が主因」との声もありますが、我が子の健康を守るための重要なステップとして全米のMAHAマムと呼ばれる母親層からの大きな支持が見られます。2025年4月の記者会見では、米国での自閉症有病率が1/31に達しているデータが示され、環境要因の特定を急ぐ方針が述べられています。

日米での発達障害・自閉症の増加傾向と学力低下の背景

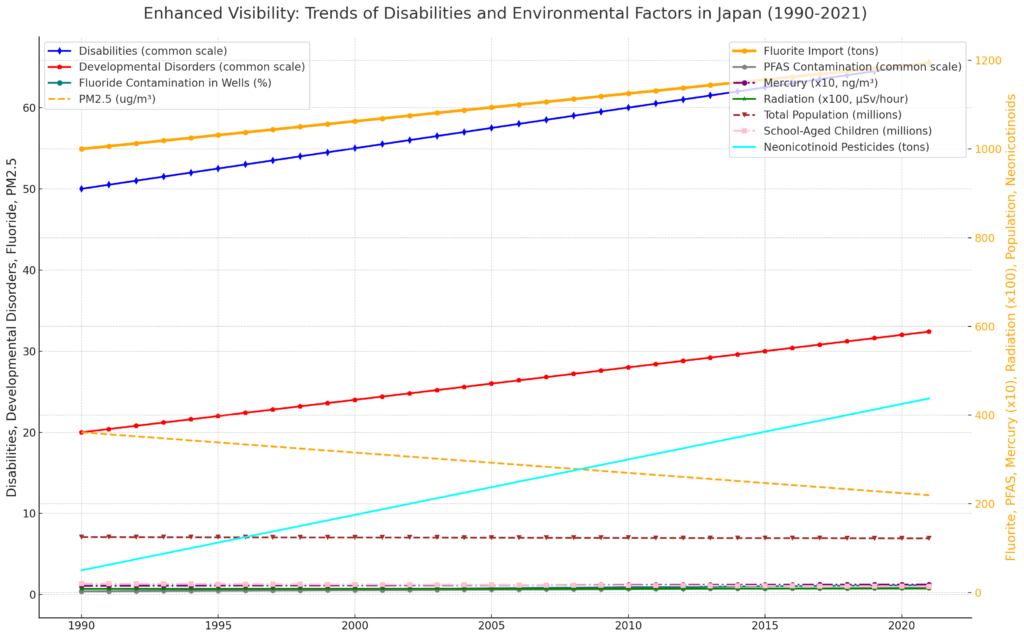

大きな背景として、日米両国で発達障害や自閉症の診断数が急増しています。米国CDCの2025年報告書によると、8歳児の自閉症スペクトラム障害(ASD)の有病率は1/31(約3.2%)で、2000年の1/150(約0.67%)から約4.8倍に増加しました。2010年は1/68(約1.47%)、2020年は1/54(約1.85%)、2023年は1/36(約2.8%)と、段階的な上昇傾向が続いています。この背景には、診断基準の拡大(例:DSM-5の変更)や早期発見の進展が主に挙げられる一方、環境要因の影響も議論されています(2011~2022年の診断率175%増)。日本では、厚生労働省の調査で発達障害の推計数が約48万人(人口の約9.2%)に達し、自閉症の割合は2.5~5%(1980年代の約0.16%から約20倍増)と推定されています。診断技術の向上(例:スクリーニングツールの普及)や社会的認知の拡大が主要因ですが、神経発達への環境要因の影響を検討する研究の必要性が高まっています。

少子化と発達障害児の増加

日本の出生数は2024年に68万6061人と過去最低を更新(前年比約4.1万減、2005年の106万から約38万減)。人口は毎年約55万人減少し、自然減(出生-死亡)は50~60万人に達しています。この少子化傾向の中、特別支援教育を受ける児童生徒数は2012年の約25万人から2022年に約48.6万人と約2倍に増加。子供の総数が1割減る中、この増加率は顕著です。東京都では児童発達支援事業所が2014年の187か所から2019年に430か所(約2.3倍)に増え、利用児童数の増加を反映。文部科学省の調査では、小中学生の8.8%(約70万人)が発達障害の可能性があり、2012年の6.5%から1.35倍上昇。通級指導の児童数も2013年の約7.8万人から2021年に約18.2万人(約2.3倍)に増加し、支援ニーズの高まりを示しています。

地域別学力低下と環境要因の仮説検証

環境要因の仮説検証についても科学的分析が急がれます。新潟県では、県全体で学校や保育施設での「フッ化物洗口プログラム」を積極的に推進しており、小学校の実施率は88.5%と全国一位の水準にあります。一方で、2025年度の全国学力テスト結果では、小学校の算数正答率が56%(全国平均58%)と下回り、全国46位(47都道府県中)。中学校の数学も同様に低下傾向が続き、理数系科目の学力低下が全国平均を下回る形(全国47都道府県中45位前後)という傾向が明らかになっています。

ただし、「フッ化物洗口」「フッ素暴露」と学力低下の間に直接的な因果関係を示す科学的証拠は現時点では不十分であり、両者を結びつける議論には慎重な検討が求められます。家庭環境や経済的格差といった社会的要因も、同時に考慮されるべきです。これらの因果関係の特定に向けて、環境要因(例:地域特有の生活習慣や曝露要因)が神経発達に与える影響を指摘する研究が一部で進んでいます。

同様に、農薬使用量が多い地域(例:新潟県、北海道、福岡県)では、作物保護のための散布回数が全国上位を占め、学力テストの理数系科目で平均を下回るケースが散見されます。土壌や水質を通じた間接的な環境曝露が子どもの認知機能に影響する可能性が、多角的な議論の対象となっています。東京都では、少子化、都市部特有の生活ストレス、コロナ禍による長期休校、大気汚染や騒音などの複合的要因が学力低下の背景として指摘され、2025年の調査でも小中学生のスコアが前年比で低下傾向を示しています。

しかしこれらも同様に、農薬暴露量や大気汚染地域と学力テストの低下が相関的に見える場合もありますが、因果を断定するにはまだ不十分です。家庭環境や経済的格差といった社会的要因も、同時に考慮されるべきです。

これらの事例から、診断技術の進歩や社会変化に加え、地域ごとの生活環境や曝露要因が神経発達に及ぼす多面的な影響を包括的に検討する重要性が浮かび上がっています。科学的根拠に基づく環境要因の検証が、今後の教育施策や公衆衛生政策において不可欠です。

参考情報:

令和7年度全国学力・学習状況調査の報告書・集計結果について

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/sonota/1419141_00007.htm

虫歯予防のフッ素、子供のIQ低下で米規制へ。米国主要メディア報道 (最新情報)

https://oralpeace.com/news/news-news/33862

判決文:2024年9月24日

https://fluoridealert.org/wp-content/uploads/2024/09/Court-Ruling.pdf

米国国家毒性プログラム(NTP)フッ素曝露と神経発達および認知に関する科学的知見の現状に関する系統的レビュー: 2024年8月

https://ntp.niehs.nih.gov/publications/monographs/mgraph08

日本独自の最新研究経過(出典:文部科学省 KAKEN: 科学研究費助成事業データベース 抜粋)

*フッ素曝露の神経系への影響:感受性を考慮した検討

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-19K10612/

研究機関:防衛医科大学校 医学教育部医学科進学課程及び専門課程、動物実験施設、共同利用研究施設、病院並びに防衛

研究期間 (年度) :2019-04-01 – 2022-03-31

キーワード: フッ素 / 神経毒性 / 二世代 / 行動学試験 / ラット / F1動物 / 成長抑制 / オープンフィールド試験 / PPI test / 尿管結紮 / 飲み水 / 体重変化 / 感受性 / 環境汚染

*妊娠期低濃度フッ素曝露による自閉症行動の検討

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-19K07808/

研究機関:順天堂大学 医学部

研究期間 (年度) :2019-04-01 – 2025-03-31

キーワード: フッ素 / 発達機能障害 / 行動試験 / 自閉症スペクトラム症 / 神経伝達物質 / ふっ素 / 自閉症スペクトラム障害 / ASD / 妊娠期曝露

アメリカの最新情報例→

https://x.com/search?q=FLUORIDE&src=typed_query&f=live

日本の最新情報例→

https://x.com/search?q=%E3%83%95%E3%83%83%E7%B4%A0&src=typed_query&f=live

まとめと今後の展望

今回の調査結果は、子供たちの学力が複合的な要因で変化していることを教えてくれます。コロナ禍やデジタル機器の影響、保護者の意識、教育現場の課題に加え、PFAS、殺虫剤、大気汚染、食品添加物、重金属などの環境要因も含め、何かが原因かをさらに詳しく調べる必要があります。日米での発達障害・自閉症の増加傾向もこれを裏付けています。日本政府の文科省は追加分析を予定しており、米国政府の2025年9月のケネディ保健福祉長官の発表も参考に、子供たちの健やかな成長を支える環境づくりが重要です。障害児の親の会を母体に発足したオーラルピースプロジェクトとしても、化学成分フリーの製品を通じて、世界中の子どもたちの知的発達をサポートしていければと考えています。

詳細な出典一覧

- : 幼少期のPFAS曝露が児童の神経発達に及ぼす影響 – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11785707/

- : 2025年2月:今月の内部論文 – 環境要因 – https://factor.niehs.nih.gov/2025/2/papers/dir

- : 出生前ペルフルオロ化合物曝露と…の関連性のレビュー – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651324000149

- : 画期的な研究がフッ素のIQ低下との関連を肯定、議論を追加 – https://www.thenewlede.org/2025/01/study-fluoride-linked-to-lower-iq-debate/

- : 研究者が「永遠の化学物質」PFASが発達中の…に影響を与えることを発見 – https://www.reddit.com/r/science/comments/1lr48lv/researchers_find_forever_chemicals_pfas_impact/

- : PFAS曝露と注意処理の関連… – https://www.frontiersin.org/journals/cognition/articles/10.3389/fcogn.2025.1606956/full

- : 2歳児の神経発達とペルフルオロアルキル物質への曝露 – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022003117

- : 永遠の化学物質の環境および人間の健康への影響についての洞察 – https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-025-01122-9

- : 高いフッ素レベルに曝露された子供はIQが低い、政府の研究で… – CNN – https://www.cnn.com/2025/01/06/health/children-higher-fluoride-levels-lower-iqs-government-study

- : 研究者がPFASと子供のIQの関連を発見 – SDU – https://www.sdu.dk/en/nyheder/pfas-og-boernsiq

- : 合成化学物質の世界における発達と児童の健康 – https://www.nature.com/articles/s41390-024-03547-z

- : 永遠の化学物質の環境および人間の健康への影響についての洞察 – https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-025-01122-9

- : フッ素の知能への影響についての議論 – Facebook – https://www.facebook.com/groups/775801081313358/posts/978405517719579/

- : (PDF) 幼少期のPFAS曝露が児童の神経発達に及ぼす影響 – https://www.researchgate.net/publication/388565238_Effects_of_Early-life_PFAS_Exposure_on_Child_Neurodevelopment_A_Review_of_the_Evidence_and_Research_gaps

- : 出生前の農業用農薬使用への住宅近接とIQ… – https://ehp.niehs.nih.gov/ehp504/

- : ネオニコチノイド系農薬:発達神経毒性の証拠… – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11480014/

- : 農薬への環境曝露と児童の…のリスク – MDPI – https://www.mdpi.com/1648-9144/60/3/475

- : 農薬が子供の成長と神経発達に及ぼす影響 – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468584422000927

- : 出生前の農業用農薬使用への住宅近接とIQ… – https://www.researchgate.net/publication/305620282_Prenatal_Residential_Proximity_to_Agricultural_Pesticide_Use_and_IQ_in_7-Year-Old_Children

- : 田畑から都市部へ、農薬が子供のIQに影響 – https://e360.yale.edu/features/from_the_fields_to_inner_city_pesticides_affect_childrens_iq

- : 周囲の農薬への出生前および乳児期曝露と自閉症… – https://www.bmj.com/content/364/bmj.l962

- : ネオニコチノイド、ピレスロイド、および…の関連 – medRxiv – https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.10.10.24315201v1.full-text

- : 農薬曝露が記憶と学習に及ぼす影響の更新 – https://link.springer.com/article/10.1007/s44339-024-00011-9

- : 低中所得国における子供の神経発達と農薬 – https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0324375

- : 妊娠中に自宅近くで適用された農薬混合物間の関連… – https://journals.lww.com/environepidem/fulltext/2021/06000/associations_between_pesticide_mixtures_applied.5.aspx

- : 最も一般的な米国農薬、ネオニコチノイドへの曝露が…に影響を与える可能性 – https://www.reddit.com/r/science/comments/1g7romz/exposure_to_most_common_us_pesticides/

- : オルガノフォスフェート、ピレスロイド、および…への出生前曝露の関連 – https://www.researchgate.net/publication/374857363_Association_of_Prenatal_Exposure_to_Organophosphate_Pyrethroid_and_Neonicotinoid_Insecticides_with_Child_Neurodevelopment_at_2_Years_of_Age_A_Prospective_Cohort_Study

- : 必須の政策改革のための推奨 | PLOS Medicine – https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002671

- : 幼少期の大気汚染曝露が認知、教育…に関連 – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935125003998

- : 特定の汚染源への曝露が子供の学習、記憶に害を及ぼす – https://today.usc.edu/exposure-to-certain-pollution-sources-harms-childrens-learning-and-memory-usc-study-shows/

- : 幼少期の大気汚染曝露が…の低下に関連 – https://www.sciencedaily.com/releases/2025/04/250401131319.htm

- : 大気汚染曝露と脳構造および…の系統的レビュー – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40073924/

- : 周囲大気への長期曝露の横断的分析… – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749122021315

- : 完全記事:大気汚染、児童の健康、および認知発達 – https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2024.2420024

- : 「安全な」大気汚染レベルでも発達中の脳に害を及ぼす可能性、研究… – https://keck.usc.edu/news/even-safe-air-pollution-levels-can-harm-the-developing-brain-study-finds/

- : 大気汚染が幼児の脳発達にどのように影響を与えるか – https://www.ccacoalition.org/resources/danger-air-how-air-pollution-can-affect-brain-development-young-children

- : 交通関連の大気汚染と騒音への長期曝露と… – https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP14525

- : 4大陸の研究が屋外大気汚染を子供の脳の違いに結びつける – https://www.universityofcalifornia.edu/news/research-four-continents-links-outdoor-air-pollution-differences-childrens-brains

- : PM2.5大気汚染とIQ損失の関連を定量化… – https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-024-01122-x

- : 環境と神経発達を児童の健康のために橋渡し – https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.933327/full

- : 大気汚染が子供の…を脅かす証拠が増加 – https://www.kqed.org/news/12007473/mounting-evidence-shows-air-pollution-threatens-childrens-cognitive-development

- : 大気汚染 | 児童の環境健康協力 – Unicef – https://ceh.unicef.org/spotlight-risk/air-pollution

- : UWの研究が大気汚染と…の関連の証拠を強化 – https://www.washington.edu/news/2022/07/12/uw-study-strengthens-evidence-of-link-between-air-pollution-and-child-brain-development/

- : 多金属曝露と知能指数スコアの関連… – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021003172

- : 12歳未満の子供のIQテストスコアへの鉛曝露の影響… – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9150353/

- : 重金属、農薬、および…の混合物への出生前曝露 – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019348640

- : 低中所得国における子供の神経発達と重金属 – https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0265536

- : 重金属と子供の行動障害 – Chris Kresser – https://chriskresser.com/heavy-metals-and-behavioral-disorders-in-children/

- : IQ損失の最大の寄与者はもはや鉛のような重金属ではない – https://scitechdaily.com/biggest-contributor-to-iq-loss-no-longer-heavy-metals-like-lead-heres-what-to-watch-out-for-now/

- : 重金属を含むベビーフードが子供のIQを低下させる可能性 – https://www.elglaw.com/blog/heavy-metals-baby-food-lower-iq/

- : 鉛、カドミウム、ヒ素、水銀の共同曝露の影響… – https://www.researchgate.net/publication/321964007_Effects_of_lead_cadmium_arsenic_and_mercury_co-exposure_on_children%27s_intelligence_quotient_in_an_industrialized_area_of_southern_China

- : 研究:毒性化学物質が子供のIQを低下させる – https://www.ewg.org/news-insights/news/study-toxic-chemicals-are-lowering-childrens-iqs

- : ADHDと毒性金属曝露の関連を探る – https://jneurodevdisorders.biomedcentral.com/articles/10.1186/s11689-024-09555-8

- : ベビーフードとジュースの重金属 – NYSCHECK – https://nyscheck.org/heavy-metals-in-baby-food-and-juice/

- : 報告書:私の赤ちゃんの食べ物には何が入っているか? | Healthy Babies Bright Futures – https://hbbf.org/report/whats-in-my-babys-food

- : 難燃剤と農薬が重金属を最大の…として追い抜く – https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200114101724.htm

- : 自閉症児のアルミニウム、カドミウム、鉛の毛髪と血液レベル… – https://ijt.arakmu.ac.ir/browse.php?a_id=1257&sid=1&slc_lang=en&html=1

- : RFK Jrが9月までに自閉症の原因を見つけることを誓う – BBC – https://www.bbc.com/news/articles/cj0z9nmzvdlo

- : 「自閉症の流行が横行」、新しいデータが1/31の子供が…を示す – https://www.hhs.gov/press-room/autism-epidemic-runs-rampant-new-data-shows-grants.html

- : RFK Jr.が自閉症の「環境」原因を探求。科学者は…と言う – NPR – https://www.npr.org/sections/shots-health-news/2025/04/16/nx-s1-5366676/autism-cdc-rates-rfk-research

- : ロバート・F・ケネディ・ジュニアの自閉症の原因に関するコメントについての声明… – https://autismsociety.org/statement-on-robert-f-kennedy-jr-s-comments-regarding-the-cause-of-autism-and-misleading-deadline/

- : RFK Jr.が新しい研究努力が「自閉症…」の原因を見つけるだろうと主張 – CNN – https://www.cnn.com/2025/04/10/health/kennedy-autism-causes

- : ロバート・F・ケネディ・ジュニアの自閉症に関する声明のファクトチェック – PBS – https://www.pbs.org/newshour/politics/fact-checking-robert-f-kennedy-jr-s-statements-on-autism

- : 専門家がケネディの自閉症の原因発見のタイムテーブルを疑う – https://www.nytimes.com/2025/04/11/health/rfk-jr-autism-vaccines.html

- : RFK Jr.が9月までに自閉症の原因を知るだろうと言う。専門家… – https://www.advisory.com/daily-briefing/2025/04/15/autism

- : 自閉症の「流行」を主張し、RFK Jr.が環境原因を見つけるNIHイニシアチブを説明 – https://www.science.org/content/article/claiming-autism-epidemic-rfk-jr-describes-nih-initiative-find-environmental-causes

- : RFK Jr.が自閉症の原因発見の締め切りを撤回 – https://www.newsweek.com/rfk-jr-autism-september-deadline-2076254

- : RFK Jr.が9月までに「自閉症の流行」への答えを誓う – https://abcnews.go.com/Health/rfk-jr-pledges-answer-autism-epidemic-september/story?id=120694914

- : トランプとケネディが危険な自閉症誤情報を吐く – https://autisticadvocacy.org/2025/04/trump-and-kennedy-spouting-dangerous-autism-misinformation/

- : HHS長官としての最初の記者会見で、ケネディが自閉症は…と言う – https://www.cnn.com/2025/04/16/health/rfk-autism-epidemic

- : ケネディが米国での自閉症増加の原因を特定する9月の締め切りを設定 – https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/health-secretary-kennedy-says-us-will-know-cause-autism-epidemic-by-september-2025-04-10/

- : RFK Jr.がHHSが9月までに自閉症の原因を決定すると言う – https://www.statnews.com/2025/04/10/rfk-jr-says-hhs-will-determine-the-cause-of-autism-by-september/

- : 人工食品着色料と注意欠陥多動性障害の症状 – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3441937/

- : 食事習慣と身体活動の関係と… – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10877903/

- : 研究:食品添加物がIQを低下させる可能性 – Medical Xpress – https://medicalxpress.com/news/2008-04-food-additives-iq.html

- : 難燃剤曝露が子供のIQを低下させることを発見 – https://www.universityofcalifornia.edu/news/flame-retardant-exposure-found-lower-iq-children

- : 食事が学習に違いを生む – https://www.educationalneuroscience.org.uk/resources/neuromyth-or-neurofact/diet-makes-a-difference-to-learning/

- : 環境化学物質がアメリカの…からIQポイントを盗んでいる – https://beyondpesticides.org/dailynewsblog/2020/01/environmental-chemicals-are-stealing-iq-points-from-american-children-and-costing-trillions-to-the-u-s-economy/

- : 重金属を含むベビーフードが子供のIQを低下させる可能性 – https://www.elglaw.com/blog/heavy-metals-baby-food-lower-iq/

- : 脳に最悪の7つの食品 – Healthline – https://www.healthline.com/nutrition/worst-foods-for-your-brain

- : 食品と食品添加物の行動への影響 – ResearchGate – https://www.researchgate.net/publication/236626781_The_effects_of_food_and_food_additives_on_behaviors

- : 食品添加物の健康への悪影響 – Orthomolecular.org – https://orthomolecular.org/library/jom/1994/articles/1994-v09n04-p225.shtml

- : フッ素曝露と子供のIQスコア:系統的レビュー… – https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2828425

- : 毒性化学物質がIQを低下させる? – Beyond Health – https://beyondhealth.com/blog/toxic-chemicals-lowering-iq?srsltid=AfmBOoomYiFtqb6Me41Dbuqd68If_nGcqUhpNQg1OvvtWvJVlSE6ltYF

- : 人工食品着色料と行動 – Smart Kids with Learning Disabilities – https://www.smartkidswithld.org/getting-help/adhd/artificial-food-dyes-behavior/

- : 健康が知能に及ぼす影響 – Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Effect_of_health_on_intelligence

- : ADHDアウトカムへの食事修正の影響 – https://bnrc.springeropen.com/articles/10.1186/s42269-020-00466-x

- : 自閉症スペクトラム障害のデータと統計 – CDC – https://www.cdc.gov/autism/data-research/index.html

- : 自閉症スペクトラムの有病率と早期識別 – CDC – https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/ss/ss7402a1.htm

- : アメリカ自閉症協会が新しいCDC報告書に反応… – https://autismsociety.org/autism-society-of-america-responds-to-new-cdc-report-on-updated-autism-prevalence-rates/

- : 「自閉症の流行が横行」、新しいデータが1/31の子供が…を示す – https://www.hhs.gov/press-room/autism-epidemic-runs-rampant-new-data-shows-grants.html

- : 自閉症有病率研究データ表 – CDC – https://www.cdc.gov/autism/data-research/data-table.html

- : 自閉症スペクトラム障害 (ASD) – 国立精神衛生研究所 – https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/autism-spectrum-disorder-asd

- : 2022年の自閉症増加を示す新しいCDC報告書で注目すべき… – https://publichealth.jhu.edu/2025/new-cdc-report-shows-increase-in-autism-in-2022-with-notable-shifts-in-race-ethnicity-and-sex

- : 米国で1/31の子供が自閉症診断:CDCが新しい自閉症有病率を発表 – https://autismcenter.org/autismprevalence/

- : 自閉症スペクトラム障害 (ASD) の自閉症データ視覚化ツール – https://www.cdc.gov/autism/data-research/autism-data-visualization-tool.html

- : CDCが更新された有病率を発表 – Autism NJ – https://autismnj.org/news/cdc-releases-updated-prevalence-rates/

- : 自閉症有病率が米国で1/31の子供に上昇 – https://www.autismspeaks.org/science-news/autism-prevalence-rises-1-31-children-us

- : CDCが自閉症有病率の新しいデータを発表 – https://www.autismsociety-nc.org/cdc-releases-new-data-on-autism-prevalence/

- : CDC研究で自閉症率が子供の3%に上昇 – CBS News – https://www.cbsnews.com/news/autism-rate-cdc-study-2025/

- : 新しいデータ:CDCが1/31の子供が自閉症診断を受けたと報告… – https://www.fi-florida.org/new-data-cdc-reports-1-in-31-children-receive-autism-diagnosis-updates-in-trends/

- : 【2025年最新】日本の障害者割合は人口の約9.2%|障害区分ごとの … – https://biz.kaien-lab.com/know-how/percentage/

- : 発達障害って、なんだろう? – 政府広報オンライン – https://www.gov-online.go.jp/featured/201104/

- : 発達障害ナビポータル – https://hattatsu.go.jp/

- : 発達障害情報・支援センター – https://www.rehab.go.jp/ddis

- : 発達障害は何人に一人?年々増加傾向にある理由と生きづらさを … – https://www.chamomile.jp/blog/developmental-disorders-prevalence-and-support

- : 発達障害者の雇用まとめ ~特性、定着率 – パーソルダイバース – https://persol-diverse.co.jp/lab/fundamental/work/work003/

- : 自閉スペクトラム症とは – 日本自閉症協会 – https://www.autism.or.jp/about-autism-adhd/

- : 発達障害(ADHD・学習障害・自閉症)と診断される子供が急増 … – https://www.manacal.co.jp/wp/?p=1432

- : 自閉症と日本における寿命の課題: 健康格差を埋めるためにできること – https://passpo.net/2025/05/06/autism-and-life-expectancy-challenges-in-japan-bridging-the-health-gap/

- : 発達障害の割合は? “増加”とされる背景と、診断や支援の考え方 – https://co-coco.jp/news/developmental_disorders/

- : 日本における障害 – Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Disability_in_Japan

- : 日本における障害統計 – https://www.dinf.ne.jp/doc/english/asia/resource/z00ap/003/z00ap00309.html

- : 日本における障害評価 – PMC – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2690075/

- : 日本における恒久障害社会保険プログラム – https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v70n1/v70n1p61.html

- : 日本の高等教育機関における発達障害学生支援の最近の傾向 | 障害研究レビュー: … – https://www.rdsjournal.org/index.php/journal/article/view/1352?articlesBySimilarityPage=55

- : 日本における障害を持つ個人の患者体験 (PX): 混合方法研究 | BMC Primary Care | 全文 – https://bmcprimcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-022-01800-0

- : 2025年の自閉症統計: 自閉症は流行か? | SingleCare – https://www.singlecare.com/blog/news/autism-statistics/

- : 自閉症スペクトラム障害のデータと統計 | 自閉症スペクトラム障害 (ASD) | CDC – https://www.cdc.gov/autism/data-research/index.html

- : 4歳および8歳児の自閉症スペクトラム障害の有病率と早期識別 — 自閉症および発達障害… – https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/ss/ss7402a1.htm

- : 2024年に知っておくべき自閉症統計 – Autism Parenting Magazine – https://www.autismparentingmagazine.com/autism-statistics/

- : チャート: 自閉症の有病率の上昇 | Statista – https://www.statista.com/chart/29630/identified-prevalence-of-autism-spectrum-disorder-in-the-us/

- : CDC自閉症報告2025: 米国の1/31の子供が診断 – https://www.autismparentingmagazine.com/latest-cdc-autism-report/

- : 自閉症有病率更新 (2025) – Pathfinders for Autism – https://pathfindersforautism.org/autism-prevalence-update-2025/

- : 自閉症統計と事実 | Autism Speaks – https://www.autismspeaks.org/autism-statistics-asd

- : 自閉症 – https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders

GROK4